Kolonialschriftsteller Robert Habeck

Jetzt haben wir ihn 3 Jahre als Wirtschaftsminister ausgebildet,…

aber er ist ja nicht weg, er ist nur nicht mehr da.

Ihn als Kinderbuchautor zu schelten, ist weit zu kurz gegriffen. Immerhin hat er bereits einen Regalmeter Bücher geschrieben. Sein schriftstellerisches Werk umfasst elf Romane, zwei Vorlesegeschichten für Kinder, ein Theaterstück zum Kieler Matrosenaufstand, sechs Sachbücher sowie einen Gedichtband, viele gemeinsam mit der Schriftstellerin Andrea Paluch, die auch seine Ehefrau ist.

Die Problematik bei Robert Habeck Werk und Person zu trennen hat bereits Lara Fritzsche 2023 im Süddeutsche Zeitung Magazin konstatiert.

In Habecks Werk dominieren zwei Erzählungen: das sperrige Individuum, das aber nicht ganz Unrecht hat, und die Klimakrise.

Sein Erstlinkswerk mit seiner Frau „Hauke Haiens Tod“ wurde 2023 erneut aufgelegt.

(Ich war übrigens 1993 für 4 Monate selber der Schimmelreiter am Hauke Haien Koog, das war der zugewiesene Sturmflut-Deichabschnitt für meine selbstständige Kompanie).

Ein anderes mit seiner Frau in 2004 geschriebenes Buch wird am 05.Juni 2025 unter neuem Titel wiederveröffentlicht „Die zweite Heimat der Störche“. Bestelladresse

Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ berichtete bereits vorab am 12.11.24 ohne zu bemerken, dass es sich um eine Neuauflage des Kolonialromans „Der Schrei der Hyänen“ handelte. Das wurde später ergänzt.

Aber nun ist Robert „Gerechnet wird später“ Habeck halt ein Küchen besuchender Märchenerzähler, der in seinem neuesten Buch ungegendert, den Bach rauf möchte.

Wie man sieht, verlaufen Erkenntnis und Handeln nicht immer parallel.

In seiner mit einem Stipendium geförderten Dissertation „Die Natur der Literatur – Zur gattungstheoretischen Begründung literarischer Ästhetizität“ soll es insgesamt 128 Quellen-, Text- und Zitatplagiate geben. Deshalb behauptet der Plagiatsjäger, dass sich Habeck an der Sekundärliteratur bereichert hat, ohne selber die Primärliteratur gelesen zu haben. Er habe eine "geradezu unglaubliche Weise eine Belesenheit vorgetäuscht, die er nicht hat" Eine „Wissenschaftssimulation“.

Hat er eine Belesenheit in der Deutschen Kolonialgeschichte?

Wenn die Einhaltung von akademischen Zitierregeln vor 25 Jahren bei der Beantwortung diese Frage hilft, sollten wir die Diskussion dazu unbedingt fortführen. Wenn nicht - gibt es dann vielleicht irgendjemanden, der eine solide Bewertung der Leistung des Wirtschaftsministers Habeck in Angriff nehmen könnte?

Ich erkläre mich einmal dafür für nicht zuständig. Bei seinen Einlassungen zur Kolonialgeschichte mache ich hier zumindest einen Versuch.

Er hat also einen Roman mit kolonialgeschichtlichem Aspekt geschrieben und ihm wurde das Nachwort zur 7.Auflage im Februar 2020 des Weltbestellers “Morenga“ zum 80. Geburtstag des Autors Uwe Timm von diesem selbst angetragen.

(2021 hat er dann auch das Nachwort zur Neuausgabe des Buchs Das Prinzip Verantwortung von Hans Jonas geschrieben; ein gefragter Mann für Nachworte).

Außerdem behauptet er, mit der Wasserstoffproduktion in Namibia keinen Grünen Kolonialismus anzustreben.

Roman „Der Schrei der Hyänen“

Ein Roman hat ja bei weitem nicht die erforderlichen Formalitäten zu erfüllen wie eine Doktorarbeit. Im Gegenteil. Alles kann phantasiert und geschrieben werden. Auch mit schwachem Kopf, ohne griffbereitem Bademantel und ohne morgendlichen Hausbesuch von der Polizei. Aber das, was vorstellbar und schreibbar ist, hat dennoch eine individuelle Note oder auch Begrenzung.

Diese Familiengeschichte, erzählt von vier Frauen aus vier verschiedenen Generationen, umfasst damit einen Zeitraum von hundert Jahren.

Über diese Generationen hinweg behandelt der Roman die Themen Kolonialismus, Rassismus, Sexismus und Erlösung von der deutschen Schuld durch die Entdeckung des eigenen Schwarzseins.

Die bisher beste Zusammenfassung habe ich beim Kraut-Zonen Autor U.B.Kant gelesen:

Eingangsszene spielt im kolonialen Deutsch-Südwestafrika 1904

Eine Leseprobe vom Verlag gibt es auch.

„Im Folgenden landet der Journalist Niels Ketelsen am Hamburger Flughafen und sucht Nele von Kavea in deren Villa im Treppenviertel, Blankenese auf. Niels will Nele erpressen, doch die weist ihm die Tür. Nele bespricht mit Paul, was mit Crewo geschehen soll. Hera und Jasper holen Cosima vom Frankfurter Flughafen ab. Jasper ist Cosimas weißer Mann. Cosima ist schwarz, während Tochter Hera weiß ist. Da schellt Nele an der Tür. Nele erklärt, Heras Urgroßmutter zu sein, weil sie die Mutter von Kriemhild war, die wiederum schon verstorbene Mutter von Cosima, die ihren Vater, also Neles Ehemann, nie kennenlernte, weil der am ersten Tag des Polenfeldzugs fiel und als strammes Parteimitglied Wagnerianer war, weshalb Nele den Namen Kriemhild wählte und Kriemhild ihre Tochter Cosima nannte, die zunächst Clemens vorgaukelte, Vater des Kindes zu sein, bis es sich bei der Geburt als schwarz herausstellte, so dass Clemens nicht der Vater sein konnte, so wie auch Paul nicht der Vater von Nele ist, was Nele aber nicht weiß, Paul aber schon und seit über achtzig Jahren geheim hält und jetzt geht es um die Farm in Afrika, auf der zur Zeit Niels wohnt. So schließt sich der Kreis.

Ein herrliches norddeutsches Kuddelmuddel, oder nennt man das jetzt Ausdruckssondervermögen, was – nach den Mendelschen Erbgesetzen möglich, und wie Robert Habeck und Andrea Paluch hier versuchen eine Geschichte zu erzählen.

Ich musste mir beim Lesen Notizen und eine Zeichnung machen, um den Stammbaum und die Beziehungsgeflechte übersehen zu können.

Auch andere Rezensenten hatten Probleme die Übersicht zu behalten.

Nicht chronologisch erzählt?

Geschenkt, könnte ein Stilmittel zur Erzeugung von Spannung und Cliffhängern sein. Wenn Schuld und Sühne das Thema sind, wozu braucht man dann Kausalität?

Vielfache Orts-und Zeitsprünge innerhalb eines Kapitels ohne Zwischenüberschriften?

Das vermittelt eher den Eindruck, auf dem Weg zum Druck ist das nicht geheftete Manuskript vom Winde verweht und von einem Praktikanten eingesammelt und wieder zusammengestellt worden. Es wirkt ja nicht kunstvoll verschachtelt, wie z.B. bei einem „magischen Realisten“ wie Daniel Kehlmann in seiner „Vermessung der Welt“.

Schon auf der Rückseite sind erste Unrichtigkeiten: „Alles begann… und ihrer Mutter Arabella, die vor beinah hundert Jahren nach Namibia gegangen war"… Nein, Namibia gibt es erst seit 1990. Die Mutter von Nele ist nach Deutsch-Südwestafrika gegangen. Eine ganz andere Zeit und Welt.

Diese rückwirkende Maßstabsverschiebung wäre selbst dann unredlich, wenn Habeck die Maßstäbe der Zeit kennen würde, die er demonstrativ verachtet. Aber für wie viel Genauigkeit und Detailschärfe reichen Habecks Kenntnisse über die Deutschen der vorletzten Jahrhundertwende, das zur Nachverurteilung berechtigte?

Holzschnitzartige Charakterisierungen ohne Nuancen, in Klischees gedacht und in Phrasen beschrieben: Der ständig verschwitzte Mann von Arabella fuhr jedes Jahr auf eine der Guanoinseln vor der Lüderitzbucht und erschlug dort Pelzrobben, um sich auszutoben.(S.11) Klar, das Motto aller Kolonialisten lautete Mein Lieblingssport ist Robbenmord. Und selbst die Rinder werden als „Niggerkuh“ beschimpft. (S.11) Natürlich hat er in der Schlacht bei Hornkranz „die Revolverkanone bedient und die Hottentotten platzen lassen wie eingelegte Gurken.“ (S.23) Doch, das haben die beiden tatsächlich so geschrieben.

Oder Beschreibung des Kommandeurs der Schutztruppen auf Seite 228/229: „Die Unform spannte über seinen Bauch, der Säbel ragte zwischen seinen Beinen auf...“ Was für ein poetisches Bild, Kopfkino. … „Alles an dem Mann war fleischig“, also das Ekelerregendste, was man sich als Vegetarier vorstellen könnte. „Beim Sprechen schlug seine Zunge kleine Speichelbläschen, die sich als Krötenlaich in den Mundwinkeln sammelten“. „Sethor [Trotha] unterdrückte ein Grunzen“

Alle (weißen) Männer sind natürlich auch Vergewaltiger.

„In einer Spelunke nutzten die Schutztruppler ihre Chance, den Sold zu vertrinken, und sangen tagein, nachtaus schmutzige Lieder.“ (S.243) „rüpelhaftes benehmen“ (S.247), korrupte Händler (S.249)

Die schwarzen Charaktere sind allesamt positiv besetzt und und mit historisch korrekten Klarnamen beschrieben. Ein Volk von Guten, von edlen Rittern. Gut, dass es sowas gibt.

„Die letzten Meter wurden die Frauen von den Krunegern durch die Dünung getragen Arabella hielt sich an einer breiten, schwarzen Schulter fest und war erstaunt, daß sich die Haut anfühlte, als wäre sie weiß. Sie hatte etwas anderes, Pelziges und Rauhes erwartet. Die ersten Schritte in Afrika wurde sie auf Händen getragen“(S.18)

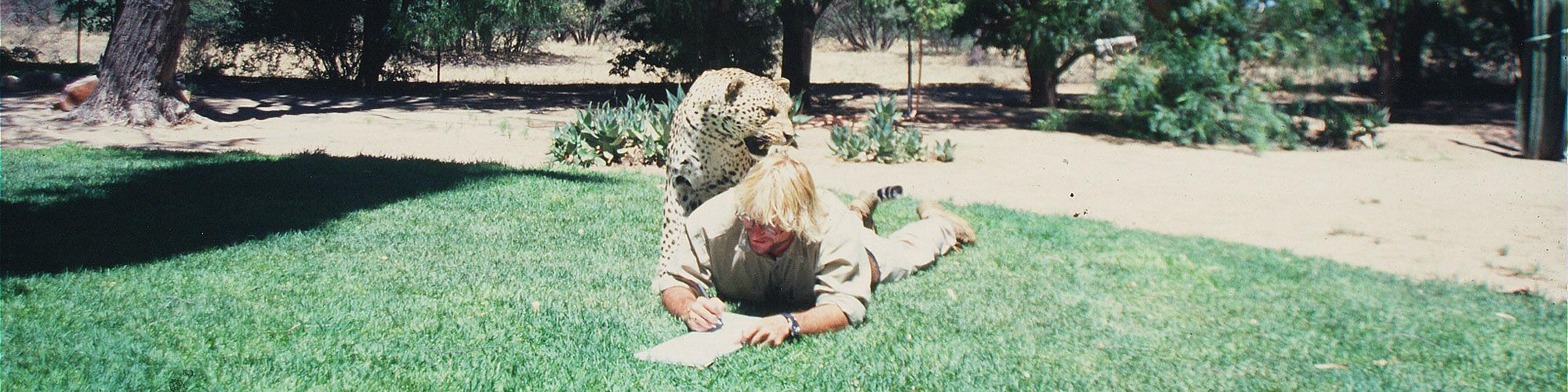

(Eine Szene, die natürlich Uwe Timms Roman „Morenga“ entlehnt wurde, aber als Kontrast dass Oberveterinär Gottschalk Ekel dabei empfindet. Nahezu jede Kolonialerinnerung beschreibt diese Szene, aber ich habe in meinem umfangreichen Archiv kein Bild dazu).

Arabella gerät in der Aufstandszeit in die schützenden Hände der Hereros, insbesondere des schwarzen Generalsfeldherrn Assa Riarua, einem 56 Jahre alten schwarzen Mann, und entwickelt ein veritables Stockholm-Syndrom.

Assa Riarua - zweiter von links

„In der Paarungszeit vergessen sie ihr Leben“, war das einzige, was Assa sagte“. … „Und Arabella hat gespürt, wie von ihm eine weiche Kraft ausgegangen war.“ (S.176) und noch stärker „Sie wollte nicht gerettet werden. Nicht, weil sie etwas anderes wollte, sondern weil ihre Verlorenheit nicht zu beenden war. Es passte zu ihr, eine Fremde zu sein. Sie wollte ohne Ziel bleiben.“ (S.178)

Sie bringt den schwarzen Jungen das Fußballspielen bei, bildete eine multiethnische Mann-Frauschaft und findet Gefallen an den Blicken der schwarzen Jungen, wenn sie sich vor ihnen entkleiden muss. (S.152)

„Sonst hätten sich die Geparden und Schakale wohl an das Vieh der Schwarzen gehalten, aber die Rinderpest hatte große Teile der Hereroherden hinweggerafft.“ (S.10) Unabhängig von augenscheinlich rassistischen Raubtieren, die lieber die Nutztiere der Schwarzen fressen als die der weißen Farmer, nennt das Team Habeck/Paluch fast aus Versehen eine der Hauptursachen des Herero-Austandes, die plötzliche Verarmung durch die Rinderpest. Auch noch einmal auf S. 28 und S.29.

Man hatte seinerzeit Impfungen angeboten, aber die Querdenker-Hereros haben diese Hilfsangebote nicht angenommen.

Sachliche Fehler:

Kleine sachliche Fehler – „rote Schulterstücke“ (S.95) sie waren bei Schutztrupplern in DSWA blau.

Anführungszeichen vom Verfasser. Besser: Scharmützel am Waterberg.

Im Wesentlichen korrekt beschrieben. Funken-Ballons, Ersatzrohr beim MG.

Die Zahl „80.000 Menschen waren unbemerkt an den Deutschen Linien vorbeigelangt“ ist mindestens um den Faktor 3,5 zu hoch angesetzt, wenn man das mitgeführte Vieh und die Leistungsfähigkeit der Quellen um den Waterberg einberechnet.

Nele nennt ihre Tochter „Kriemhild“, weil deren Vater Wagnerianer war. Kriemhild ist zwar eine zentrale Figur in der Nibelungensage, aber in Wagners Opernzyklus „Der Ring des Nibelungen“, der lose auf der Sage beruht, taucht sie nicht auf.

Richtigkeiten:

Neueste Forschungen, z. B. von Dr. Wolfram Hartmann weisen neben der Ungleichheit vor dem Gesetz, man war irgendwie nicht echte Untertanen wie im Reich, auf die starke Bedeutung von Vergewaltigungen hin, die zum Aufstand führten. In den bisherigen Forschungen zu den Aufständen schaute man da nicht einmal verschämt hin, aber die genaue Betrachtung zahlreicher vorhandenen Quellen und Zeugenaussagen lassen diesen Befund zu.

Aktuelle Einordnungen zu den Ursachen des Herero-Aufstandes findet man z.B. auf dem youtube Kanal von Dr. Hartmann.

https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/watch?v=A4cwy7SGjSs

„Die Deutsche Kolonialgesellschaft hatte jeder Frau zwanzig Mark aus Mitteln der „Wohlfahrtslotterie zu Zwecken der deutschen Schutzgebiete“ versprochen, die als Haushälterin nach Südwest ging. Bei guter Führung und Brauchbarkeit sollten daraus nach einem halben Jahr fünfundzwanzig Mark werden.“ „Das eigentliche Ziel war, ein Bollwerk gegen die Schwemme an Bastarden zu errichten, die die deutschen Männer im Land auslösten“ (S.15)

Man konnte damals tatsächlich deutsche Frauen aus einem Katalog aussuchen und vorab die Überfahrt bezahlen; die meisten nahmen dann aber lieber einen Mann, den sie auf der Überfahrt kennen gelernt haben. Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. Die Stornokosten wurden anständig zurückgezahlt.

Das Sternbild Hase gibt es tatsächlich in Äquatornähe. Die Deutung des Sternbildes als Hase bei den antiken Griechen geht wahrscheinlich auf den benachbarten Himmelsjäger Orion und den Großen Hund zurück. Jede Nacht wird der Hase vom Großen Hund über den Himmel gehetzt.

Die Bezeichnung "Pontok" für Herero-Behausungen und "Kiri" für Schlagstock werden richtig eingesetzt.

Der Konflikt innerhalb der Herero-Führung wird sehr gut beschrieben:

Assa Riarua sagt: … „Wir werden alle Deutschen töten“. (S.112) Der Vernichtungsbefehl und Genozidauftrag von Samuel Herero, dem „Kaiser“ der Hereros.

Später im Buch sagt Samuel Maharero allerdings auf S. 143 „Es geht nicht darum, sie zu vernichten. Wir haben gesiegt, wenn wir ihnen gezeigt haben, dass sie uns brauchen.“ Er hatte die klassische Verhandlungslösung zur damaligen Zeit (neu) im Sinn. Sein Kriegskapitän argumentiert dagegen „Du ziehst die Deutschen den Namas vor. Du hast nichts verstanden. Dies ist keine Stammesfehde, dies ist Orlog. Wir brauchen einen gemeinsamen Aufstand aller Stämme!“ Und obstruierte schon davor „Wenn die Weißen sich nicht vertreiben lasse, müssen wir sie ausrotten“ Assa wollte den totalen Krieg!

„Es gab Friedensverhandlungen.“ Dann folgt Gräuelpropaganda… Arabella sagt: „Vielleicht will dein Volk Frieden.“ „Es will keinen Frieden. Es hat nur noch nicht verstanden, was Krieg ist, was euer Krieg ist.“ …“Ich werfe den Tjetjos nicht vor, daß sie tot sind, sondern daß die Deutschen noch leben. Sie hätten selbst auf die Idee kommen können, diese Falle zu stellen.“ Er sah sie nicht an, alles, was ihn ausfüllte, war der eigene Kampf. „Ich bin vielleicht keine Deutsche mehr, dafür wirst du immer deutscher“.

„Man kann nicht werden wie sie, man kann von ihnen nur lernen, daß man nicht sein kann, wie man ist. …“

Die schwarzen Truppenführer haben Klarnamen, die Deutschen Akteure haben Alias-Namen

Exkurs: Die Mendelsche Regeln

Bis zum Exzess ausgearbeitet: Die eine Farbe ist dominant -hier in der Graphik rot (im Buch weißes Kind) und die andere Rezessiv- hier in der Graphik weiß (im Buch schwarzes Kind). (Koloniale) Dominanz bis in die Gene hinein.

An anderer Stelle wird geschrieben: „Das ist Philosophie, aber keine Biologie“ „Deshalb muß sich die Biologie ja gerade der Erkenntnistheorie anpassen“ (S.218)

Und natürlich ist Nele von Kavea eine Rassenhygienikerin mit der Rosenschere „Als sie die Tür des Gewächshauses hinter sich schloss, überlegte sie zum ersten Mal, die Rosenzucht aufzugeben. Reinheit durch Veredelung zu vergrößern, erschien ihr plötzlich ein unsinniges Unterfangen.“ (S.43)

Doch Nele drehte sich nur langsam zu ihrer betäubten Tochter um: „Mit einem Neger“, sagte sie angewidert.“ (S. 133)

Ha! Bist ja selbst einer!

„Nele besaß nichts mehr, womit sie sich stützen konnte. Das Rüstzeug, mit dem sie Schwäche, Nachgiebigkeit und Wankelmut pariert hatte, hatte sie aus der sicheren Überzeugung bezogen, es gäbe einen Kern, der sich zu verteidigen lohnte. Und jetzt hatte ihr Vater alles auf den Kopf gestellt. Die Wurzeln ihres Stammbaumes zappelten als Zweige im Wind, sie selbst, Nele von Kavea war eine Schwarze, eine Negerin.“ (S. 287)

Als Nele erkennt, dass es kein echtes Leben im weißen gibt, verbrennt sie dann auch gleich. (S.296)

Nanu, da ist man schwarz und merkt es gar nicht.

Habeck/Paluch besprechen hier die Unmöglichkeiten, sichere Grenzen der Abstammung zu ziehen. Endlich mal ein Gedanke!

Deutschland

„Von oben sah Deutschland aus, als hätte jemand einen Mülleimer ausgekippt“ (S.32)

„Heimat ist für die Deutschen vor allen Dingen da, wo man das Sagen hat.“ (S.291)

„Ich bin auch dort zu Hause, wo ich mein Leben in die Hand nehmen kann“, relativierte Cosima. (S.292)

„Ihre Familie, ihr Stolz, ihr Adel und ihr Denken waren ein Irrtum gewesen.“ (S.295)

Auch hier analysiert U.B. Kant richtig zum Deutschlandbild von Robert Habeck:

Deutsche sind Habecks Projektionsfläche, auf der er seinen Ekel zeigen und ergriffen angesichts des eigenen Ekels sein kann, hechelnd um Abbitte und Anerkennung von wem auch immer. Die Niederschlagung des Herero-Aufstandes – schon damals umstritten und kein deutsches Ruhmesblatt – nutzt Habeck lediglich als Aufhänger zur Generaldenunziation. Auch jenseits des Waterbergs und vor 1968 erfindet Habeck Deutsche fast ausschließlich, um sie dafür zur bestrafen, dass sie so, wie er sie erfunden hat, nicht seinen moralischen Erwartungen entsprechen. Hasste Thomas Mann das Lübecker Bürgertum des 19. Jahrhunderts? Verabscheute Josef Roth die späte Donaumonarchie? Habeck tut genau das, nicht nur mit dem Kaiserreich. Er kanzelt auch die junge Bundesrepublik als moralisch ihm nicht gewachsen ab. Für deren Beschreibung muss der erhabene Habeck dann aber doch die meistbenutzten Standardfloskeln aus seiner „Süddeutschen Zeitung“ abkupfern:

„Deutschland war, als Sie geboren wurden, muffig bis in die geknickten Sofakissen. Kriemhild hat unter diesem Land ohne Luft gelitten, dem ganzen konservativen Schmodder, unter Neles Preußentum und der fehlenden Mutterliebe.“ (S. 75)

So geht es, Herr Habeck, wenn man Moral als Statussymbol vor sich herträgt.

Obwohl „Der Schrei der Hyänen“ über weite Strecken in Afrika spielt, ist er durch die verhandelten Themen – Gewalt, Schuld, Heimat – genauso ein Deutschland-, wie ein Afrika-Roman. Gleichzeitig ist er eine Familiengeschichte über die Unmöglichkeiten, sichere Grenzen der Abstammung zu ziehen. Er handelt von vier Frauen in vier Generationen und umfasst hundert Jahre, wird jedoch nicht kontinuierlich, sondern in Ereignissen erzählt, wobei die Lebensalter der Frauen wiederum die Gesamtheit eines Lebens darstellen (Arabella-Jugend, Kriemhild-Geburt, Cosima-Erwachsenenalter, Nele-Greisin). Die Geschichte wird ebenfalls nicht linear, sondern gleichzeitig erzählt. Die Ereignisse werden unabhängig von der Generationenchronologie nach dem Prinzip der Parallelisierung von Motiven aneinandergereiht. Auf diese Weise wird verdeutlicht, dass die vermeintlich kausale Abfolge von Ereignissen in Wahrheit der Logik von Schuld und Sühne unterliegt. Literaturkritik.

Randnotizen:

Vegetarier beschreiben eine blutige Tierzerlegung, eine ähnliche Szene gibt es in „Hauke Haiens Tod“.

Gegen Jagd diskutieren die Protagonisten mit einer 12- jährigen „Sie war neugierig, wie weit ihre Enkelin die Situation beherrschte, ob sie ihr Spiel verstand“(S.70+71). Man macht sich mit der Gedankenwelt einer 12jährigen gemein.

„Damals hatte die Jagd im Mittelpunkt seiner Überlegungen gestanden. In Ihr hatte er den Grund für die Entstehung des Patriarchats gesehen. Als Vegetarier zu carnivoren Allesfressern wurden, fiel die Aufgabe der Nahrungsbeschaffung den kräftigeren Männern zu.“ (S.174)

Über ein Politik(un-)verständnis gibt es hier Anhaltspunkte (S.36+60+61). Dieser Roman wurde geschrieben, bevor Robert Habeck in Schaltstellen der Politk gewählt wurde. Und sein Politikverständnis ist kein Bestandteil dieser kleinen Untersuchung. Nur noch so viel dazu:

"Sie vertraute darauf, dass es genug Varianten der Wahrheit gab." (S.159)

2004 nahm seine politische Karriere mit dem Landesvorsitz der Grünen in Schleswig-Holstein an Fahrt auf. "Aber jetzt, hier im Watt zwischen den toten Walen, sortierte sich wieder, was richtig und wichtig war." So beschreibt Habeck seinen Entschluss zur Parteivorsitzkandidatur, den er gefasst haben will, als er angeschwemmte Pottwale an der Nordseeküste besichtigte.

Im Kabinett Olaf Scholz wurde er Bundeswirtschaftsminister.

Das Thema Namibia ist nicht neu für ihn. Dieser erste deutsche Genozid sei ihm im Leben immer wieder mal begegnet, sagte Habeck. Es habe immer wieder Phasen gegeben, in den er sich damit befasst, Studien und Bücher gelesen habe. „Herero“, den dicken Wälzer von Gerhard Seyfried,der dieselbe Montagetechnik wie Uwe Timm nutzt und ebenfalls lange vor Ort in Namibia recherchiert hat, „Morenga“, den Roman von Uwe Timm.

Irgendwann hielt ihn dann Uwe Timm für befähigt, ein Nachwort zu seinem Weltbesteller zu schreiben.

„Morenga“ von Uwe Timm

Früheste kritische Auseinandersetzung des bundesdeutschen Fernsehens mit der deutschen Kolonialpolitik in Afrika war 1966 ein vieldiskutierter zweiteiliger Meilenstein der Fernsehgeschichte „Heia Safari. Die Legende von der deutschen Kolonialidylle in Afrika von Ralph Giordano

„Morenga“ erschien erstmalig 1978 und thematisiert als erstes Nachkriegs-schriftstellerisches Werk die Deutsche Kolonialzeit, nachdem die Verarbeitung des Dritten Reiches nahezu alle anderen Thematiken bis dahin überdeckt hatte.

In einem – damals - ungewöhnlichem Montagestil zwischen eingeflochtenen Originaldokumenten, fiktiven Briefen, Proklamationen, Feldzugsanekdoten und was nicht durch Quellen belegt wurde, geschickt Imaginiertem - Uwe Timm darf das, es ist Literatur und keine Doku – begleitet man die Erlebnisse des Oberveterinär Gottschalk und Unterroßarzt Wenstrup in den Nama-Aufständen nach der Niederschlagung des Herero-Aufstandes. Morenga war ein bei Freund und Feind hochgeachteter schwarzer Feldherr, ein formidabler Feind, der ritterlich und schlau kämpfte. Wohltuend vermeidet der Roman Opferstereotypen und vermeidet ein direktes moralisches Urteil.

Bereits 1985 wurde es als Dreiteiler für das deutsche Fernsehen an Schauplätzen in Südwestafrika/Namibia verfilmt. Bestelladresse.

Morenga wird 4 Minuten lang von Ken Gampu (auch in: Die Götter müssen verrückt sein) gespielt. Auch im Buch ist Morengas Anteil nicht viel mehr. „Morenga“ ohne Morenga hieß es in einer Zeit-genössischen Kritik von Günter Mack, die auch Robert Habeck gelesen hat.

Zum Teil gibt es Überschneidungen der Schauspieler mit der Fernsehserie „Omaruru“, da man zur Verwirrung der südafrikanischen Behörden hier parallel drehte.

Auch orientiert sich die frische 2023er Verfilmung „Der vermessene Mensch“ am Roman.

Gottschalk sucht bei diesem Einsatz das Neue, entfremdet sich aber zunehmend von der Kriegsführung, sondert sich von der Truppe ab, verliebt sich in eine Nama-Frau, ekelt sich vor den Deutschen und ihrer Herrschaft, bleibt aber bis zum Schluss ein funktionales Rädchen im Getriebe, während Unterrossarzt Dr. Wenstrup mit anarchistischer Grundgesinnung, in Kropotkins Buch „Gegenseitige Hilfe in der Entwickelung zwischen Mensch und Tier“ eine Handlungsanweisung entdeckt und zum Ende des Buches hin desertiert.

Das Buch wurde am Orange Grenzfluss nach Südafrika gefunden.

Die Originalbriefe von Unterrossarzt Dr. Wenstrup wurden mir von der Familie zur Verfügung gestellt. Das wird aber mal ein anderer Blogbeitrag.

Unterveterinär Rossarzt Dr. August Wenstrup

Das Buch ist also in jedem Fall auch heute noch lesenswert, zuweilen komisch.

Den Dreiteiler kann man sich danach anschauen, sonst erschließt sich einem die halluzinierende, im besten Fall meditative Fernsehfassung vielleicht nicht.

Ein kleiner sachlicher Fehler im Buch:

Eine Sonate "La Bruscha" von Johann Heinrich Schmelzer, die Gottschalk später im Familienkreis spielen will, wenn er eigenes Farmland erworben und sich niedergelassen hat, die gibt es nicht. Die ist von Giovanni Legrini

Warmbad Heute im Bwana Blog.

Ergibt das Nachwort von Robert Habeck einen Mehrwert oder ist es entbehrlich?

In 9 Seiten mit der Überschrift „Geschichte als Negativ“ beschreibt Habeck die Methode von Uwe Timm und wertet bestimmte Erzählereignisse als wichtig.

Mit Negativ ist hier keine Wertung gemeint, sondern als ein gegen das Licht gehaltenes Negativ zu einer Glorifizierung, die eine Geschichtsschreibung der Sieger ist, wenn man denn Sieger und Verlierer klar voneinander unterscheiden kann.

In den ersten drei Seiten schwurbelt er sehr stark, zitiert den bei ihm unvermeidlichen Hölderlin, der auch schon eine wichtige Bezugsgröße in seiner Doktorarbeit war, aber auch im Morenga-Buch eine kleine Rolle spielt, da Gottschalk bei seinem Nama Sprachversuchen Hölderlin „einklickt“.

Habeck belehrt in der ihm eigenen Art, dass alle anderen Hölderlin nicht verstanden haben, und legt ihn auf die Kernthese fest, dass die Vergangenheit die Gegenwart braucht, um vollendet zu sein. (S.469)

Und natürlich wird Immanuel Kants kategorischen Imperativ aus der „Kritik der praktischen Vernunft“ zitiert. Darunter macht er es halt nicht.

Ab der 4.Seite des Nachwortes wird es wieder praktisch bedeutsamer. Er nennt statt der 80.000 toten Hereros jetzt die Zahl 40-60.000. 20.-30.000 sind wahrscheinlich realistischer, aber er macht die Inflation der Opferzahlen der letzten Jahre immerhin nicht mit.

„Der militärische Sieg von damals aber bedeutet heute eine moralische Niederlage“ bringt die bereits 2020 aktuellen Reparationsforderungen der Herero und Nama an Deutschland in den Focus und er stellt klar heraus: “Timms Kunst ist es jedoch, dass er diese Niederlage nicht in eine neue Heldenverklärung überführt oder in eine Art Opferkult.“ (S.470)

Besonders gut, ja sprachgewaltig, verdichtet Habeck die Sympathie von Gottschalk für die Namas, aber auch, dass er sich nicht in das Land verliert, nicht in die Sprache und die Gebräuche der Nama, dass es sich für ihn nicht nur um „edle Wilde“ handelt, mit einer besseren Zivilisation. „er ist ein Mitläufer, der nicht mehr laufen will, ein Mittäter, der nicht mehr mittut“, aber der letztendlich nicht handelt und mit eigener Tatkraft gegen das von ihm erkannte Unrecht gegenangeht. (S.472) Er entfremdet sich dadurch von beiden Welten und wird einsam.

Richtig gut ist auch, dass er die Bedeutung des Uwe Timm-Unterrossarzt Wenstrup erkennt, der mit dem echten nur ganz wenig gemeinsam hat. Kropotkins Buch „Gegenseitige Hilfe in der Entwicklung zwischen Mensch und Tier“ entwirft „eine Art Gegenerzählung zu Charles Darwin. Dessen Survival-of-the-Fittest setzt er eine Theorie der Hilfe und Kooperation, des Miteinanders und des Helfens auch im Tierreich entgegen,“ erfolgreichere Strategien als Fressen-oder gefressen-werden.

(Robert Habeck zitiert den Buchtitel falsch)

Originalauflage von 1904 mit Goldverzierungen und in anarchistenschwarzem Einband

„Und wer in einer kriegerischen Welt kooperieren will, der muss entweder selbst Partei werden – oder er fällt aus der Geschichte“ (S.473)

Habeck erwähnt aus der Rezension von Günther Mack der Verfilmung, dass es keine Helden und keine Schurken, nur die Banalität des Guten und die -glücklicherweise-Unvollkommenheit des Bösen gibt. Hannah Ahrendt lässt hier grüßen doch gilt Ihr das Handeln als Kernelement des Politischen. Vita Activa.

Auf Seite 474 dann ein wieder nicht nachvollziehbares Assoziationskettenmassaker mit Sätzen, die sich widersprechen oder einen sehr versteckten Sinn haben. Beispiele? Hier: "Trotzdem hat Timm den Roman nicht als Parabel auf seine Zeit angelegt, und so konnte und kann der Roman weit über seine Gegenwart hinausweisen. Gerade weil er sich auf seine eigene (Entstehungs-)Zeit einlässt, nimmt er der Geschichte ihre Vergangenheit." Nüchtern kommt man nicht auf so etwas.

Insgesamt aber überraschend viele klare Gedanken im Nachwort und gute Verdichtungen der Romanhandlung.

Er erkennt in Timm einen Autor, der distanziert schreibt, beobachtend, nicht anklagend, der Morenga ein literarisches Denkmal setzt, das nicht ihn zeigt, sondern seine Geschichte neu schreibt. Geschichte als Negativ.

Diese "Morenga"-Fassung von 2020 bietet tatsächlich einen Mehrwert.

Robert Habeck in Namibia

Beim Besuch von Robert Habeck am 04./05.12.2022 in Windhoek habe ich die Stadtrundfahrt mit Teilen der Deutschen Delegation gemacht, während der Wirtschaftsminister nach Gesprächen mit dem namibischen Präsidenten Hage Geingob noch einen Kranz am „Genozid-Denkmal“ vor der Alten Feste niedergelegt hat und in dem von der „lupenreinen Demokratie“ Nordkorea gebauten Unabhängigkeitsmuseum einen Schnelldurchgang durch die nordkoreanische Version der namibischen Geschichte erhielt.

Nach Lüderitz, den von Namibia vorgeschlagenen Standort für die Wasserstoff-Erzeugung, hat man es dann doch nicht mehr geschafft. Man musste zum Deutsch-Afrikanischen Wirtschaftsgipfel nach Südafrika, wo die grüne Seele baumelt.

Photos Allgemeine Zeitung, Tanja Bause

„Was übrig bleibe, wolle Deutschland als grünen Ammoniak gern abnehmen, der per Schiff transportiert werden kann.“

Der „Stern“ in Zusammenarbeit mit der „Capital“!- Zeitschrift spottet

"Bloß nicht auftrumpfen, bescheidene Partnerschaft, das soll die Botschaft sein. Und während in Teilen der deutschen Wirtschaftsdelegation schon leichtes Murren zu vernehmen war, wofür man denn mitgekommen sei auf diese Reise des Ministers, griff Habeck noch mal ganz hoch ins philosophische Regal und plötzlich wehte ein Hauch von Kant durch Windhuk, als er hinzufügte: So zu handeln, sei ein „ethischer Imperativ“.

Kleiner hat er es gerade nicht.“

Das es vor Ort in Teilen anders wahrgenommen wird, erfährt man nur hinter Bezahlschranken im Spiegel oder in der Süddeutschen.

Eine Anfrage an sein Schleswig-Holstein Büro vor 3 Jahren und auch an seine Büroleiterin auf der Stadtrundfahrt über den praktischen Bezug oder nur auch eine Belesenheit von Robert Habeck zu Namibia, ob er vorher schon mal da war, blieb bisher unbeantwortet.

Der Treppenwitz ist, "dass die Vergangenheit die Gegenwart braucht, um vollendet zu sein", die Kernthese von Robert Habecks Hölderlin. Vollendet er mit dem Grünen Wasserstoff jetzt die deutsche Kolonialzeit?

„Deutschland gilt immer mehr als Europas Flachland“ schreibt Nietzsche 1889 in der Götzen-Dämmerung.

Heute würde er an Robert Habeck als Kolonialschriftsteller verzweifeln.

Sie erhalten von uns eine kurze Nachricht per Email, wenn es ewas neues im Blog gibt...